在中文语言中,“没组词”是指那些不能拆分成两个或多个已知的词语来理解的特殊词汇。这些词汇往往具有独特的意义和文化背景,深受文学创作和日常交流的影响。今天,我们将探索“没组词”背后的文化意义,并通过一些真实案例,让你对这类词汇有更深入的了解。

首先,我们需要明确“没组词”的定义。在现代汉语中,大部分字都可以根据其拼音或读音进行分解,形成一个或多个已知的单字或者短语。不过,有些字因为历史原因、使用习惯或者具体含义而无法简单地拆解成其他已知单元,这些就是我们所说的“没组词”。

例如,“啊”这个字,它本身是一个发声标记,但它并不是任何已经存在于汉语中的单一音节,也不可能被拆分为现存的其他音节。这就意味着在使用上,“啊”是一个独立存在且不可进一步细化的大写汉字。

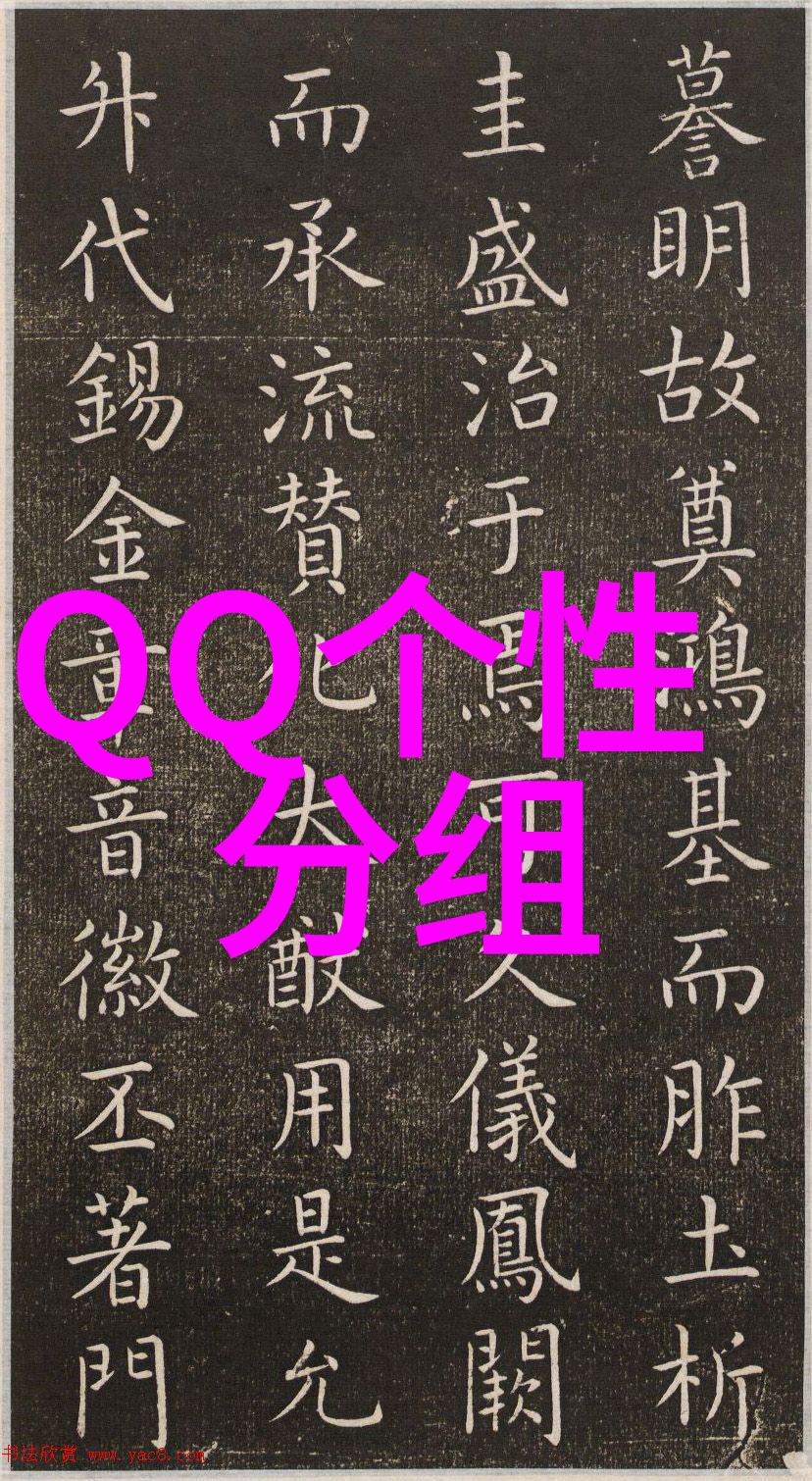

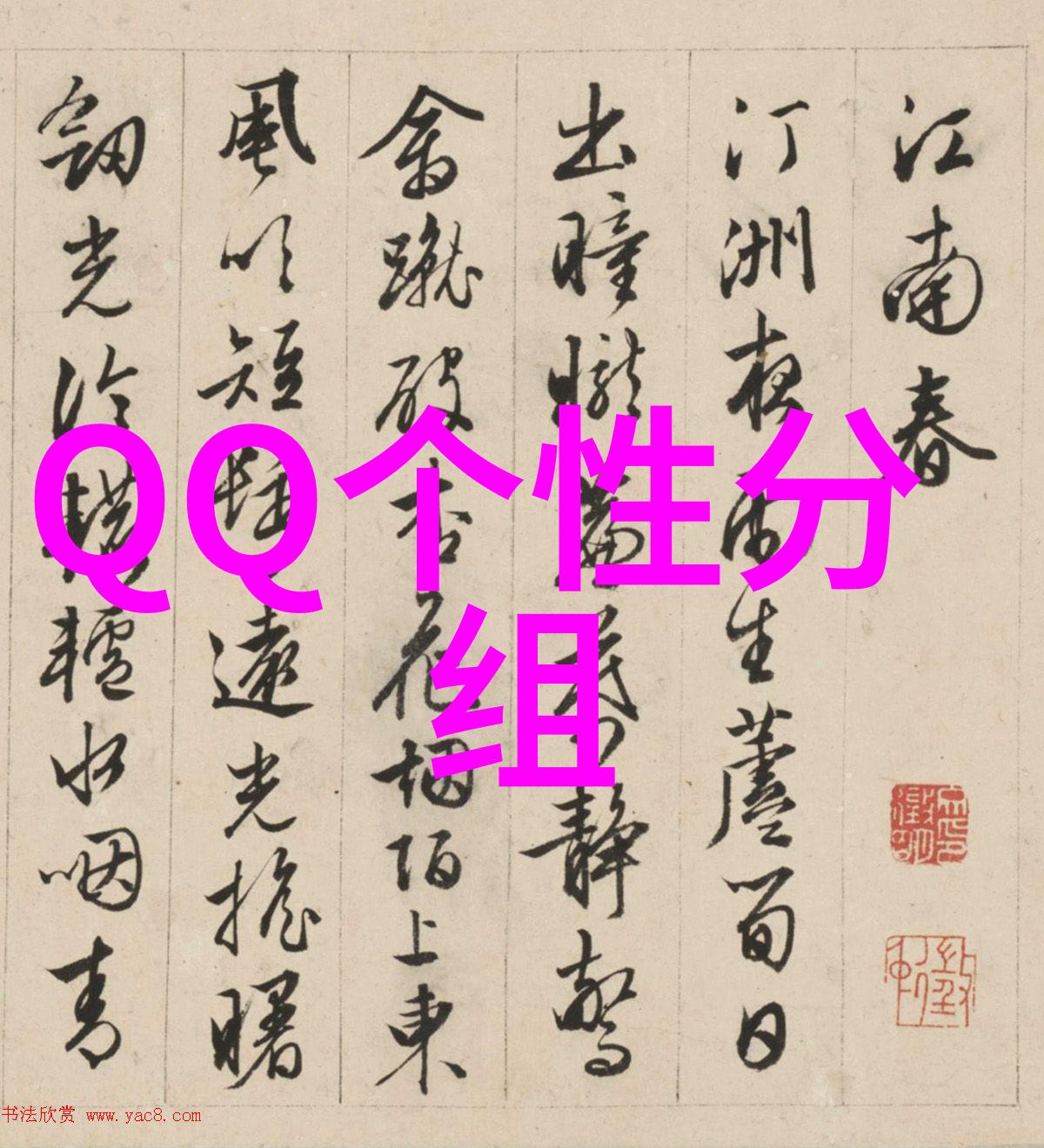

其次,在文学作品中,“没组词”的运用尤为丰富。它们往往能够增强文本的情感表达力和意象塑造能力。比如,在古代诗歌中,许多押韵用的都是“没组词”,如《红楼梦》中的"滴答"、“咔嚓”,这些声音形象地描绘了场景,让读者能直观感受到。

再者,在日常生活里,对于一些专业术语来说,如果没有直接学习,那么对于普通人来说,它们就是典型的“没组詞”。比如医生间交流病人的症状时会使用很多这样的术语,比如"呼噜声"、"咳嗽声"等,这些都是很难从现有知识体系内直接推断出含义的一种描述方式。

最后,不可忽视的是,一些地方方言与标准话相比,更容易出现这种情况,因为它们通常保持更多原有的特征,而非随着时间演变成为标准汉语中的合法构造形式。但即便如此,当这些方言试图融入主流文化时,其独特性也正是吸引人们注意的一大特色之一,如粤剧中的口白以及台湾客家话里的表达方式,就充满了大量这样的例子。

总之,无论是在文学创作还是日常交流中,“沒組詞”的存在丰富了我们的语言世界,使得我们可以更加精准地传达情感和信息,同时也是语言发展过程中不可忽视的一环。本篇文章仅仅触及了冰山一角,还有许许多多未被发现的问题等待着我们去挖掘与研究。此外,每当我们遇到新的单元,将会感到一种既熟悉又陌生的感觉,这正是学习新事物最美妙的事情之一。