在古代文学中,相思之情经常以诗句的形式被表达,这些诗句不仅仅是对远方爱人深切怀念的抒发,也承载着无尽的关切与期盼。它们就像一座座桥梁,将人们的心灵连接起来,无论身处何地,都能感受到那份难以言喻的情感。

首先,我们来看看“相思”的含义。这个词汇本身就是一种强烈的情感体验,它包括了对异乡、亲人的深刻思念,以及对于未来的渴望和憧憬。在中国文化中,“相思”往往与“别离”、“恋爱”等概念紧密相关,尤其是在古代文人墨客的手笔下,更是显得格外凝重和神圣。

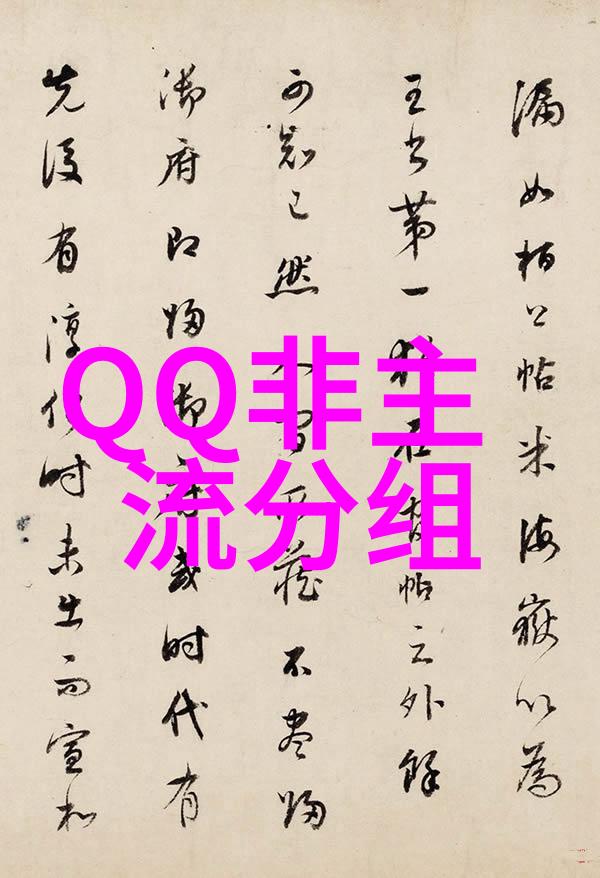

在许多传统诗歌作品中,“相思”是最为常见的一个主题。比如唐代著名诗人李白在他的《静夜思》中写道:“床前明月光,疑是地上霜。”这样的景物描绘,不但展示了作者内心世界的宁静,同时也透露出了他对于遥远家乡的深沉怀念。这类似于我们现代所说的“同频共振”,即通过相同的情感共鸣产生联系。

再看宋代女词人苏轼(米芾)的《江城子·密州出猎》,其中有这样一段:“日暮乡关何处寻,一曲红豆话旧时。”这两句话虽然简单,但却蕴含着厚重的情感:一个人的心灵深处,有着无法言说的寂寞与孤独,而只有通过音乐和文字才能找到暂时的慰藉和归宿。

这些描述虽不同,但共同点就在于它们都用自然景象来勾勒出离别后的空旷与孤独,以及长久以来未曾改变的心愿。此外,这些作品中的语言简洁而富有力量,使得读者即便隔世千里,也能领略到作家的真挚情感。

然而,“相思之情若以诗句传递,是不是也是一种力量?”这种力量源自于它能够触动每个人的内心,让那些看似遥不可及的人或事变得近在咫尺。正如王安石所说:“海上生明月,天涯共此时。”这几句话捕捉到了那种跨越空间时间限制的心灵沟通,即使面对茫茫大海,也不失为一种温暖的人际交流方式。

当我们阅读这些充满智慧与情愫的文字时,我们仿佛穿越了时代,可以听到古人的呼唤,他们用自己的生活体验去诠释这一生一世的一种美好追求——无论身处何地,只要有爱,就没有隔阂。但同时,这种力量也是双刃剑,因为它既可以带给人们安慰,也可能成为痛苦的一部分,让那些无法实现或者永远不能实现的情感变得更加凄凉。

总结来说,“相思之情若以诗句传递,是不是也是一种力量?”确实如此。这股力量让我们的文脉更丰富,让我们的精神世界更宽广。当我们面对逆境的时候,或许能够借助于这些历史悠久、充满哲理的话语找到前进方向;当我们需要寻找希望的时候,又或许能够从它们那里获得勇气继续前行。在这个不断变化且充满挑战的大世界里,用起笔来书写你的故事吧,每一个字都是你向未来诉说的一滴泪珠,那份感情如果足够坚定,便可打破千山万水之间一切阻隔,与你的梦想紧紧拥抱。