在进行数据分析时,了解和利用均数与标准差的关系是非常重要的。尤其是在需要对一组数据进行预测或假设检验的时候,均数加减标准差这一概念往往能够提供宝贵的信息。在这个篇幅中,我们将详细探讨如何运用均数加减标准差,以及它在实际应用中的六个关键点。

数据集中趋势的理解

首先,在进行任何统计分析之前,都需要对原始数据有一个基本的认识。这通常涉及到计算样本或总体的平均值,即所谓的“均数”。而当我们想要了解某个特定范围内所有可能取值的情况时,就可以通过“均数加减”来进一步推广这个中心趋势。例如,如果我们知道某年份的人口平均年龄为30岁,那么大约95%的人口年龄会落在25岁到35岁之间,这就是基于均数和标准差的一种直观解释。

假设检验中的角色

在做出假设并使用统计测试之前,我们经常需要确定我们的测试是否具有足够多样化以反映所研究现象的大致水平。这就涉及到了计算样本大小或者确保我们的样本代表了总体。对于此目的,“均数加减两倍”的公式是一个很好的起点,因为它允许我们根据可接受错误率和置信水平来估计最小必要样本量。此外,如果已经收集了足够数量的小组,然后再比较它们之间相互间距,我们也可以使用同样的方法来评估哪些子群体彼此显著不同。

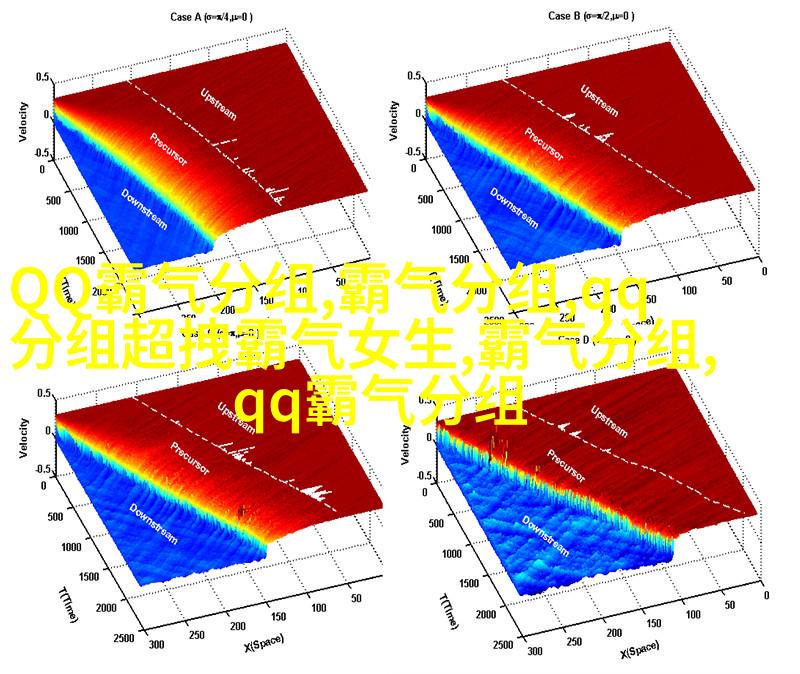

预测模型构建

预测模型通常依赖于历史数据以及这些历史数据中呈现出的模式。如果你想构建一个简单但有效的情景模型,你可能会从已知变量(如温度、收入等)的分布开始,并尝试建立一个关于未来的概率分布。这里,“均数加上/减去”被用作一种快速估计未来值可能存在的一个范围,而不考虑具体情况下的其他因素。

误差评估与控制

无论是科学研究还是商业决策过程中都难免会遇到不确定性问题。在这种情况下,了解你的结果包含多少随机误差变得至关重要。你可以通过计算每个实验或调查结果之上的绝对偏离(即从该实验/调查结果到的真实答案)度量这些误差。一旦你有了这样一个指标,你就能更好地理解你的发现是否稳健,并据此调整你的策略,以最大限度地降低潜在错误影响。

样本选择与抽样设计

为了确保你得到的是真正代表性的数字,你必须选择合适的人员作为你的参考群体。如果你只是抽取了一部分人参与调查,不一定能保证这部分人代表整个人口。当决定采取哪种抽样的技术时,可以利用“添加/移除两倍”这个公式帮助设置边界条件,比如使得至少10%以上的人口比例保持稳定,从而避免过分偏向某一特定类型的人群参加调查。

整合多元资料来源

最后,由于任何单一来源都无法完全覆盖所有方面,因此将来自不同领域、甚至不同行业的相关文献整合起来成为了现代研究工作的一个关键步骤。在处理来自不同的源头材料时,最好的做法是寻找那些各自拥有独特视角但又共同遵循相同普遍原则的事物,如采用同样的统计学方法(比如同样的分位点)。通过这样做,每项研究都可以为另一些提供额外支持,从而增强整个项目的地基并提高结论的一致性。