漠视的深度:揭秘对待事物无动于衷的含义

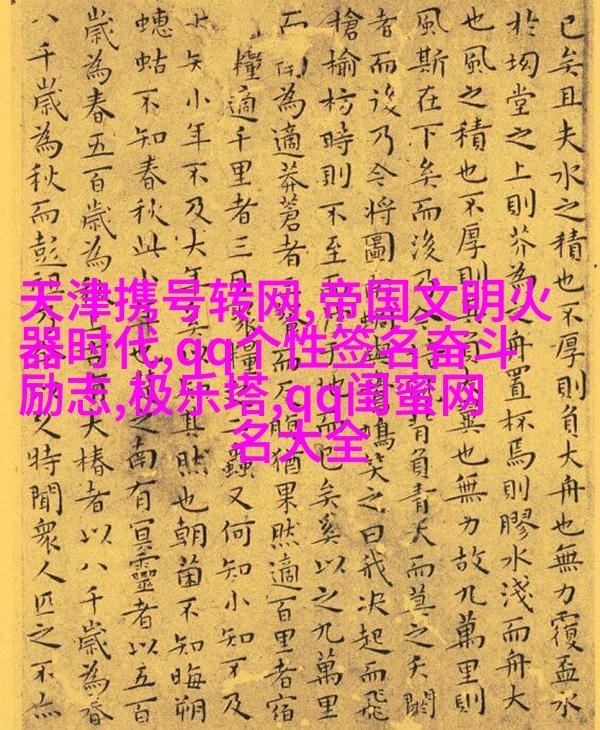

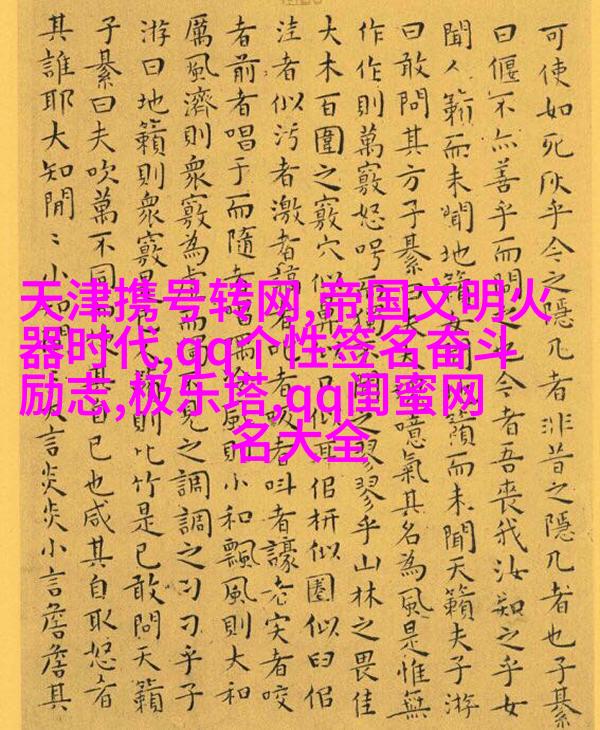

漠视概念的起源与发展

在古代,漠视一词通常用来形容对人或事物缺乏兴趣或关注,而现代社会中,它则被广泛应用于描述人们对于某些问题、事件甚至是他人的态度。从字面上理解,漠视意味着没有把握、没有触及,这种状态在人类历史中始终存在,并随着社会文化的演变而不断变化。

漠视心理学分析

心理学家认为,个体是否会表现出漠视行为,其背后往往有其特定的原因和机制。在认知心理学领域,研究表明,当个体感受到信息过载或者无法迅速获得足够的情感回馈时,便可能采取忽略或不关心的事物。这反映了人们倾向于寻求情感满足和认知节省。

社会环境中的漠视现象

在日常生活中,我们经常能见到人们对周围世界的一种消极态度,无论是公共卫生设施维护不善引发的公众愤慨还是个人间关系疏远带来的孤独感,都可以看作是一种形式上的漠視。这种现象不仅影响个人福祉,也加剧了社会矛盾,使得整个社会变得更加复杂。

媒体与技术如何塑造漠視

随着媒体和技术的发展,对信息处理速度越来越快,一些重要但细微的问题可能就因为快速浏览而被忽略掉。这也提醒我们,在数字化时代,要注意保持批判性思维,不要让科技工具成为我们思考和行动障碍。

教育系统中的意识培养

教育作为塑造下一代价值观和行为模式的手段之一,可以通过课程设计、教学内容等多方面手段培养学生正确地处理问题并非漠然对待每一个事情。通过学习历史上的重大事件以及当下的社交议题,让学生学会关注周围发生的事情,从而避免形成一种习惯性的冷淡态度。

社会责任与道德伦理探讨

最后,我们需要认识到每个人的行为都可能影响他人乃至整个社会。作为公民,我们应当承担起自己的责任,不要将自己置身事外,而应积极参与解决问题,以此来促进更健康更包容的社会氛围,为构建一个互助共生的社区贡献力量。