北京大学中文系北京老舍文学院2021骨干作家高级研修班学员在研修期间,举行了一系列文学主题讨论。学员们分成五个小组,先后就不同的话题展开了讨论。

这是继5月13日就“在建党百年的伟大时点,如何在创作实践中更好地体现作品的人民性?”进行全班大讨论后举行的分组别深入研讨,是对全班大讨论的一次纵深和细化。

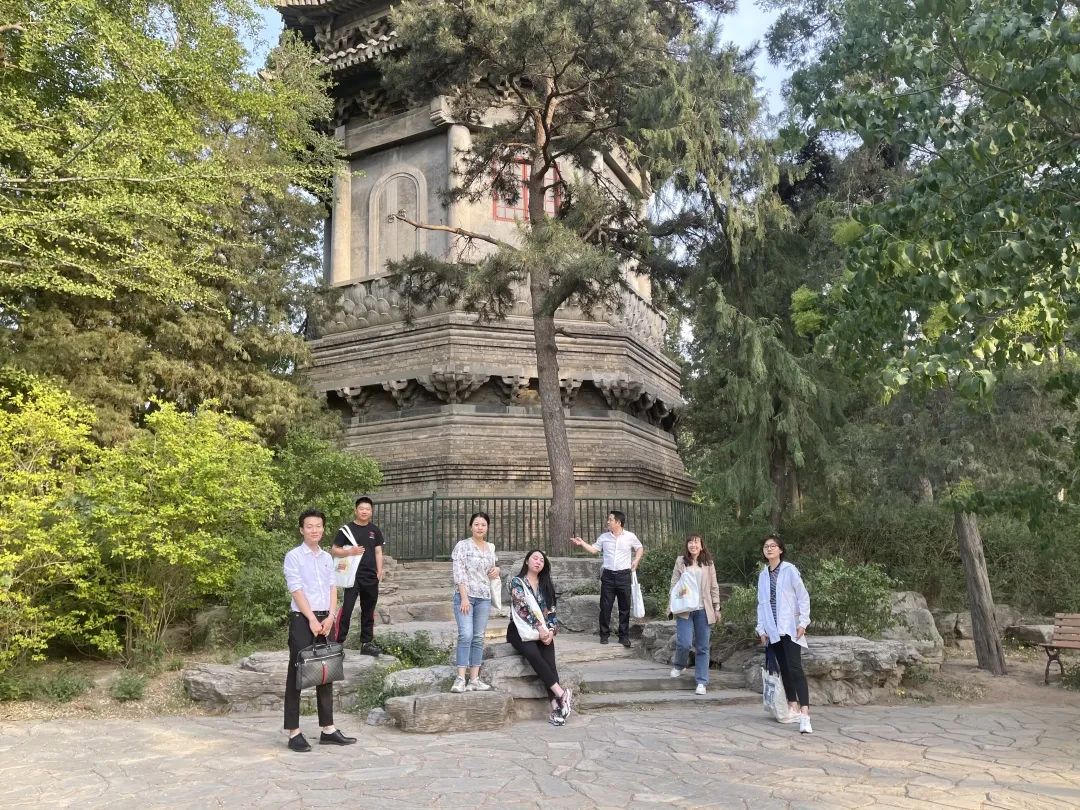

讨论时间从5月18日持续到5月20日,讨论主题由各小组自行选择,讨论除了在驻地会议室进行,学员们还把这些文学思辨带到了波光潋滟的未名湖畔、古色古香的博雅塔下和现代小说鼻祖塞万提斯雕像下。

讨论主题包括“现代诗与散文的区别”、“文学与时代的关联”、“文学作品的女性形象”、“AI写作对人工写作的影响”、“文学少年如何进化成为文学中老年”,既有专业的文学理论问题,也有前沿的创作诗学问题,既有公共的主题创作问题,也有个人的艺术审美问题,充分显示了骨干作家高研班学员在不同专业背景、性别差异、代际认知、关注焦点及创作困境下,丰富多姿、摇曳生动的思考。

关于诗歌和散文的文体差异,虽一直广受关注,但仍存在模糊不清的认识。就此,第一组学员进行了全面而深入的讨论。他们从文体形式、词句规律、表意差别等各个方面发表了各自的看法。

诗歌在语词的精确性、速度和密度上有着天然优势。诗是舞蹈,而散文是步行。诗是高度浓缩的、直抵事物本质的文体。诗歌,一句抵一万句。

随心所欲恰起自然,文体只是工具,心中有感情才是最核心的问题。不管是哪种文体,胸中有日月,文体水到渠成。

分辨诗与散文并不在于形式,其关键是该作品是否具有诗的内容。具有了诗的内容,不论形式是诗的,还是散文的,都是诗。反之,则是散文。

语言学家王力说,有韵为诗,无韵为文。现代诗讲究节奏和韵律,有强烈的节奏感,意境深远,文字简练,灵感闪现,有很强的象征意味。

扩展时空格局如何站在国际视野、历史视野上认识现在的中国,书写新时代作品

文学创作从来都无法脱离时代局限,无法脱离国家和民族的空间、精神局限。站在国际视野和历史的视野反观文学创作,应该做怎样的思考呢?第二组学员的讨论充分跳出了写作者的个人时空格局,颇具深意。

文学是历史的生动注脚,历史则是文学的时代背书。文学从侧面解读历史,同时也对书写者提供了一定程度的反向塑造。从历史的视野反观当下的文学创作,应从本真出发,追求真实的表达。

文学和时代是紧密结合在一起的。作家应该客观公正地观察社会,深度思考,不断提升自己的思想高度、拓宽视野,才能写出具有时代感和国际视野的优秀作品。

作为一个写作者,本就是这个社会的一份子,只要我们不无病,写出有情怀的作品,能引起大家的共鸣,那么你写的也就自然是书写这个时代的作品了。

作为一名基层作者,时刻肩负着为人民写作的初心,要常到群众中去,了解人民群众对文学作品的需求,结合新时代精神,创作出具有人民性、正能量的文学作品!

随着科技的创新和社会的发展,自媒体热潮席卷全球,整个世界已经进入“个体时代”如何引领这个时代,是作家的思考和责任。个人认为每个作家都应珍惜自己的创作时间和创作,成为自己的品牌!

重要的是要立足当下,在这个飞速发展的大转型大变革时代,在世界文明的碰撞交流中,在创造性转化、创新性发展中华优秀传统文化进程中找准自己的定位。

以一颗虔诚之心,像鱼游进水里,扎进生活里去,用深邃的历史理性、广博的全球视野、迎风而立的勇气、坚韧不拔的意志,穿透复杂的人性、把真实的生命体验写进文字,留下这个时代强大的声音。

古今中外的文学作品中,塑造了数不清的女性形象。女性的伟大,女性的卑微,女性的复杂等等,不仅通过文学作品展现出极富想象力的繁杂,而且描画了漫漫历史长河中女性命运的侧面图景。第三组学员针对文学作品中的女性形象,进行了具体而细致的分析,引发了意义深远的思辨。

由一个坏人来道德审判一个伪圣人,达成了逻辑上的反常,超出了读者的预判,这是多么大的讽刺。但这种反常正是这篇小说成立的根本,也是奥康纳的高明之处。

从《曼侬雷斯戈》到《蒂凡尼的早餐》,从“死的伟大”到“生的光荣”,女人们的美貌从来没失去捣乱、毁灭的力量。

舒婷的《致橡树》追求男女平等,《神女峰》反思者的形象则鼓励女性打破传统禁锢。席慕蓉的《一棵开花的树》表现了少女对爱情执着追求的心理。女性意识由被动变主动。余秀华又有进一步的突破,女性主动意识更强烈,表现出一种情欲的狂野表达。可见,随着时代的变化,女性意识在今后诗歌中会体现得更加多元。

(列夫托尔斯泰《安娜卡列尼娜》里的安娜卡列尼娜):

在遇到真爱的时候,安娜卡列尼娜选择了与爱人私奔,不过是爱情的本能战胜了理智,这十分符合爱情的本质。因为爱情原本就应该是超脱一切的自然选择,是两个人心灵最自然的碰撞。哪怕片刻的犹豫和踌躇,都是对爱情的玷污。

作为第三组唯一的男性,我从各位女学员的分析评论中体会到一种丰富性文学作品中的女性形象对男性读者和女性读者带来的阅读感受确有不同。《蒂凡尼的早餐》描述了一种“寻找”的状态,也许是人生的常态。岩颜的发言帮我梳理了诗歌中女性意识的变化。文学作品最终是情感与理智的完美统一。

AI(人工智能)技术蓬勃发展,在各个领域都对人类的生产方式产生了巨大的影响。作为人类精神和文化活动的文学创作,会否受到AI写作的冲击并最终被取代?第四组学员聆听了周卫民读的一首诗,尝试判断这是人类写的还是AI写的,并据此开始展开了想象和辩论。通过讨论,大家对文学创作的未来走向和人类最终坚守的阵地情感寄予了希望。

AI写作不会影响或取代传统写作模式。不过AI文字生成技术或许会在一定程度上影响阅读。对那些乐于进行快餐式阅读的读者来说有一定吸引力。

AI写作现阶段还是不太能制造“意外”或者随机应变的,而“情理之中,意料之外”恰恰是大部分故事好看的原因。我们应当提高自己的“审美”能力,即在AI提供的众多可能性中挑选出最佳选择的能力。

目前来看AI写作能冲击掉的是没有真正生命力的作品。真正有心跳,有温度,有血肉、有精神内核的文学作品,绝对是AI无法取代的。

在某些“有温度”的领域,人类具有不可替代性,比如细分服务业、情感陪伴等。写作者需要思考和反省的是,我们自身的创作能力是否一直都具有不可替代性。

我担心,最终人类最具优势的情感体系也会被AI学习并彻底取替。目前看,在我们有生之年,创作者还很难完全被AI,但更深入的人机合作已是趋势所在。

Al写作必然越来越多地介入传统写作,但Al写作介入或者替代传统写作的程度取决于以“自学能力”为主的技术发展。

第五组的成员多为90后,一颗颗年轻的心徜徉在文学的世界里,充满,也时刻保持着警惕,矢志不断学习进步,争取从“文学少年”进化成“文学中年”。如何保持热情,日积月累,在已取得的文学成就上继续前行,并坦然面对可能的困难与挫折,是年轻学员们讨论的焦点。

写作者要面对的,是如何关注自身之外广阔的世界和人,看到那些被忽略的他者,把他们也纳入到虚构框架中,在不同时代冒险,找到新的表达方式、反映新世界。

与其担心少年时的热情会随时间消散,倒不如将写作视为生活本身,或者说将其纳入生活,以乐趣与成就作饵引诱自我前进,才是持久之道。

比起青年的文学创作如何平稳地过渡到中年状态,我更关注的是拥有了中年心态的青年人,能否为写作和思考打开新的局面就算焦虑,也要面对,而非“如何过渡”,因为这是必然发生的。

保持一颗警惕之心,不要取得一些小小的成就,便得意忘形,骄傲自满,使创作的步伐缓慢下来;我们要时刻修心养性,内观自省,戒除骄躁。